Feste popolari

Storico Carnevale

Il Carnevale d'Ivrea trae origine dalle feste che fin dal XVI secolo venivano organizzate nei rioni della città (rappresentati dalle parrocchie di San Maurizio, San Lorenzo, Sant'Ulderico, San Salvatore e San Grato), per iniziativa degli Abbà, giovanotti scapestrati che assumevano scherzosamente nel mondo alla rovescia di quei giorni la carica di massima autorità religiosa.

L'antica tradizione dei carnevali rionali venne soppiantata nel 1808 dalla unificazione delle feste, voluta, anche per motivi di ordine pubblico, dall’autorità napoleonica che governava la città. Risale a quella data l'istituzione della figura del Generale, simbolo dell’autorità municipale, che veste l'uniforme dell'esercito napoleonico ed assume simbolicamente i poteri di gestione della festa.

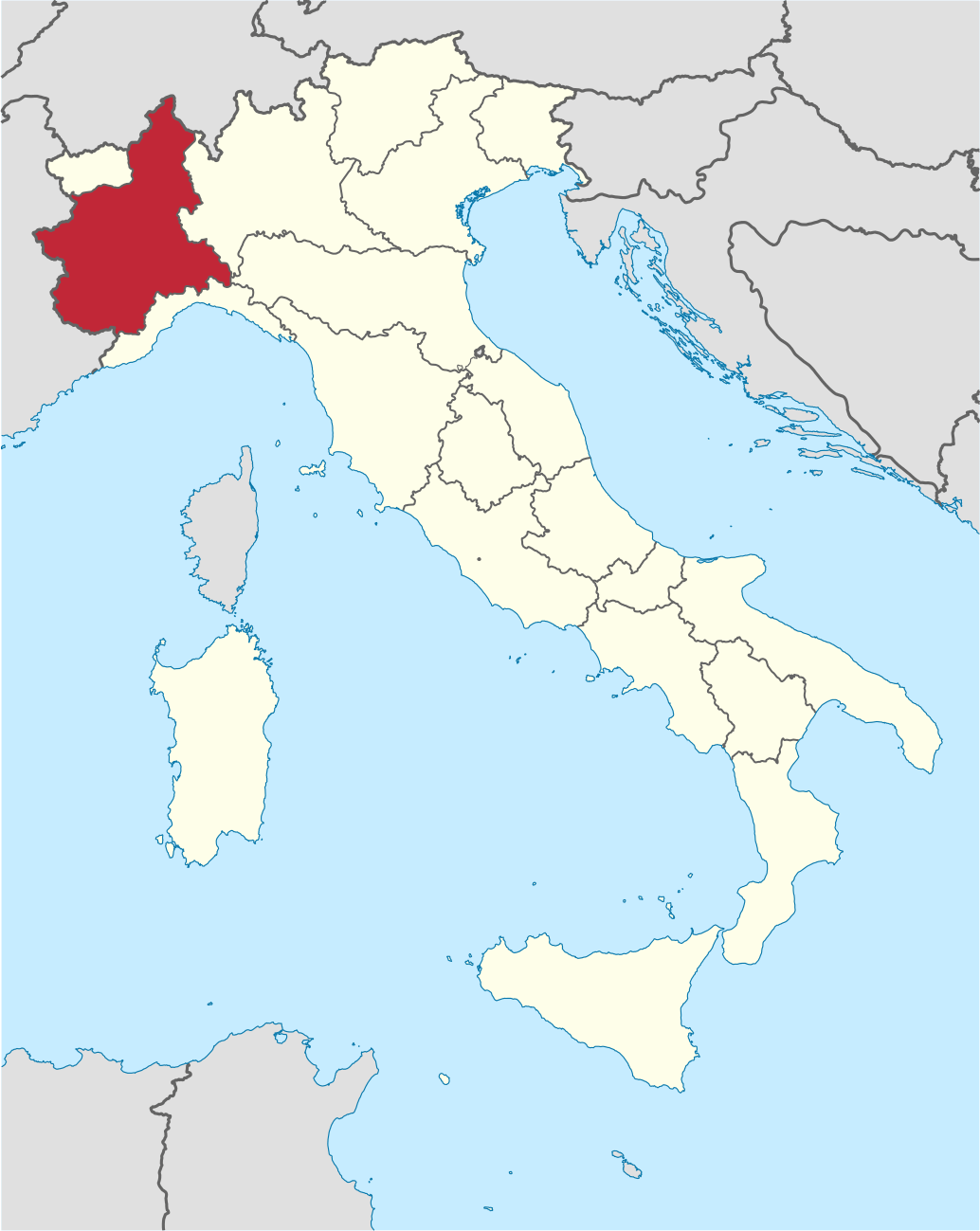

Da quel momento ha inizio il processo di storicizzazione del carnevale, mettendo in relazione il significato della sua celebrazione all'affermazione degli ideali di libertà giunti in Piemonte con la rivoluzione francese.

L’organizzazione del carnevale, che inizia il mattino dell’Epifania e termina a mezzanotte di Martedì grasso (con un'appendice il giorno successivo), segue una precisa procedura, definita nell’elaborato Cerimoniale.

Entro il mese di novembre gli organizzatori, d’intesa con il sindaco, designano il Generale e il Podestà, mentre il Gran Cancelliere (rappresentato di diritto dal decano dei notai cittadini) propone il Sostituto Gran Cancelliere. A inizio dicembre il Generale promulga il bando di arruolamento dello Stato Maggiore.

Epifania

In giorno dell’Epifania, di primo mattino, la banda dei Pifferi e dei Tamburi percorre la città suonando la Diana o altre marce, per annunciare l’inizio del Carnevale. Al rientro dei musici nell’androne del Palazzo comunale avviene, alla presenza delle autorità cittadine, la cerimonia di consegna della sciabola e feluca dal Generale uscente a quello designato, entrambi in borghese.

“Quindi i Credendari ed i Consoli in rappresentanza dei rispettivi rioni (San Maurizio, Mercato, Bando, Borghetto, San Lorenzo), con i personaggi del seguito, nonché i paratici delle arti e dei mestieri, preceduti dall’alfiere recante il gonfalone del libero Comune, radunatisi avanti alla Scala Santa ne partono in corteo per incontrare alla porta di Bando il Podestà scelto per l’anno dal libero Comune, che vi sopraggiunge insieme ai suoi militi. Poscia tutti processionalmente salgono alla cappella dei Re Magi recando i ceri in adempimento di antico voto. Ridiscesi, il corteo si scioglie alla porta di Bando” (Ramella, 1996, p. 351).

Terz’ultima domenica di Carnevale

La giornata inizia con la cerimonia della ‘prise du drapeau’ e la parata del corpo di Stato Maggiore e della banda dei Pifferai e dei Tamburini, al comando del Generale. Quindi tutti si recano all’abitazione del Gran Cancelliere, che consegna al proprio Sostituto il ‘Libro dei verbali’. Segue il banchetto inaugurale, al termine del quale il Sostituto Gran Cancelliere legge il verbale di apertura del Carnevale, che viene firmato da tutti i presenti.

Dopo che un drappello di ufficiali, al comando di uno degli aiutanti di campo, ha provveduto a prelevare al Palazzo comunale le bandiere delle parrocchie, inizia “il corteo formato dal Generale e dallo Stato Maggiore, bandiere in testa, che si porta all’abitazione degli Abbà, per la prima volta chiamati in carica. Il piccolo priore viene alzato dal balcone dagli Aiutanti di campo e rammostrato alla folla al suono di pifferi e tamburi, mentre il Generale saluta militarmente. Nell’abitazione, il Sostituto Gran Cancelliere, data lettura del verbale di investitura, lo porge alla firma dell’Abbà, dei suoi genitori, del Generale e dei testimoni. Analoga cerimonia si svolge per gli altri quattro Abbà. Il giro si conclude al Civico Palazzo con le note della ‘Generala’, dopo aver toccato nell’ordine le parrocchie di San Grato, San Maurizio, San Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore” (Ramella, 1996, pp. 352-354).

Penultima domenica di Carnevale

Quel giorno si svolge la festa della Croazia o del Borghetto, a ricordo della pacificazione degli abitanti delle due rive opposte della Dora.

In mezzo al ponte Vecchio si incontrano e si abbracciano i rappresentanti dei rioni di San Maurizio e del Borghetto, rinnovando l’antico patto di pace, alla presenza del Generale e del suo Stato Maggiore, degli alfieri con le bandiere delle parrocchie e della banda dei Pifferai e dei Tamburini.

Quindi il Bano della Croazia e il Console maggiore di San Maurizio si recano al banchetto in un albergo, all’esterno del quale viene innalzata la bandiera della Croazia.

Al termine del pranzo, si riforma il corteo e, secondo il cerimoniale delle domenica precedente, si procede all’alzata degli altri cinque Abbà.

Giovedì grasso

Nel primo pomeriggio nel Palazzo comunale, mentre il campanone della torre suona a distesa, il sindaco cede simbolicamente i poteri civili al Generale, imponendogli la fascia bianco-rossa (colori della città). “Il Sostituto Gran Cancelliere, alla presenza del Generale, dal balcone del Municipio dà lettura del proclama del Generale col quale annuncia la prese di possesso della piazza di Ivrea, mentre sul pennone sventola la bandiera rosso crociata che rimarrà esposta sino alla mezzanotte del Martedì grasso. In ottemperanza all’ordinanza del Generale, tutti indosseranno il berretto frigio sino alla fine delle storiche manifestazioni. Si forma indi per la prima volta la Marcia così disposta: Alfieri delle Parrocchie e banda dei Pifferai e Tamburini a piedi, Generale e Stato Maggiore, Sostituto Gran Cancelliere e Abbà, tutti a cavallo. […] La Marcia raggiunge il Borghetto attraverso corso Cavour e corso Nigra, tocca piazza Gioberti, discende in via Arduino, prosegue per via Palestro, corso Massimo d’Azeglio sino alla chiesa di S. Lorenzo, per poi tornare lungo lo stesso percorso sino a via Palma ove piega per raggiungere, attraverso via delle Torri, il Vescovado e là trova ad accoglierli Monsignor Vescovo. Nel salone del trono il Generale presenta gli Ufficiali dello Stato Maggiore e gli Abbà al presule. […] Ricomposto il corteo, la Marcia scende al Municipio attraverso via Arborio e via Macchieraldo, per la visita al sindaco. […] Nel tardo pomeriggio, nella sala del Consiglio, ha luogo la cerimonia dell’investitura dei nuovi ‘Oditori et Intendenti delle Milizie et Genti da Guerra del Canavese’ ” (Ramella, 1996, pp. 354-356).

Sabato grasso

Durante la giornata il Generale col suo Stato Maggiore si reca in visita alle autorità militari. Alla sera viene presentata la Mugnaia, già scelta in precedenza dagli organizzatori, sentito il sindaco, pur tenendo segreto il suo nome fino a quel momento. Nell’ufficio del sindaco, alla Mugniaia, nel tradizionale abito bianco, vengono presentati il Generale, lo Stato Maggiore, gli Abbà, il Podestà, i Credendari e tutti gli altri personaggi. Quindi, segnalato da un breve suono del campanone, il Sostituto Gran Cancelliere compare sul balcone centrale, addobbato e illuminato, dando lettura del verbale di nomina. Al termine, mentre il campanone suona a distesa, compare la Mugnaia al braccio del Generale, scortata dal suo seguito e dal Podestà. Si forma quindi un corteo, il cui ordine è il seguente: “Banda dei Pifferai e Tamburini, quattro componenti della scorta con le fiaccole, la banda musicale in divisa, gli inservienti con gli omaggi floreali, il resto della scorta su due file con fiaccole che fanno ala alla Mugnaia, la quale da il braccio al Generale, seguita dalle Damigelle e fai Paggi, dal Mugnaio accompagnato dal Sostituto Gran Cancelliere e dagli ufficiali dello Stato Maggiore. Seguono il Podestà con il suo corteggio, i Credendari e gli Abbà accompagnati dai Consoli rionali” (Ramella, 1996, p. 358).

Attraversando le vie della città, il corteo raggiunge il teatro civico. Dopo la lettura del verbale di nomina, compare sul palco la Mugnaia al braccio del Generale, dando il via alle danze.

Domenica grassa

Di prima mattina il Podestà e i Credendari si recano dal Palazzo civico, salendo per via della Cattedrale, in piazza Castello, per il giuramento, davanti all’antica sede del Comune, di fedeltà agli statuti. Si forma quindi un corteo che “scendendo per via delle Torri e via Palma, prosegue per via Arduino e giunge in piazza Gioberti. Mentre il podestà e il suo seguito salgono al Castellazzo a cavare con l’antico martello d’armi un frammento dei ruderi del castello, il Generale con la Mugnaia fanno visita alla fagiolata benefica del Castellazzo. Da piazza Gioberti, si ricompone quindi il corteo che scende al ponte Vecchio” (Ramella, 1996, p. 360) per la cerimonia della ‘Preda in Dora’. Al centro del ponte, il Podestà pronuncia la formula di rito in latino e getta dentro il fiume il frammento dei ruderi del Castellazzo. Il corteo rientra al Palazzo comunale, dove, nel salone dorato, avviene la presentazione dei Pifferai e Tamburini alla Mugnaia.

Nel primo pomeriggio dal Palazzo comunale parte la Marcia, formata dagli alfieri con le bandiere, il Generale, lo Stato Maggiore, gli Abbà e i Consoli, tutti a cavallo, la banda musicale, la scorta d’onore, la Mugnaia sul cocchio, i Paggi a cavallo, il carro delle vettovaglie, il Podestà e i credendari, i vari gruppi storici e folkloristici.

“Nel frattempo le quadriglie e le pariglie, con i relativi equipaggi danno vita alla battaglia delle arance nelle seguenti piazze: di Città, Ottenetti, Rondolino, Borghetto, con le squadre degli aranceti a piedi” (Ramella, 1996, p. 362); in alcune zone prestabilite, avviene la battaglia tra balconi, tiratori a piedi e sui carri. “Il lancio delle arance è venuto ad assumere anche il significato di rievocazione della lotta tra il popolo (rappresentato dagli aranceri appiedati) e gli scherani del signore appostati sui carri e dai balconi” (Ramella, 1996, p. 380).

Alla battaglia, già attestata a metà Ottocento, prendono parte oltre 3000 aranceri a piedi divisi in nove squadre (ciascuna contraddistinta da colori e simboli diversi): Asso di Picche, Aranceri della Morte, gli Scacchi, i Turchini, Scorpioni di Arduino, Pantera nera, i Diavoli, i Mercenari, i Credendari. Ogni squadra opera in un prestabilito territorio della città.

Gli aranceri a piedi, a viso scoperto, combattono contro gli aranceri sui carri da getto; questi ultimi sono 400, suddivisi su 25 carri tirati da pariglie e 10 carri trainati da quadriglie. Portano una maschera in cuoio sul volto e imbottiture sotto le divise, per proteggersi dai continui lanci di arance. Partecipano alla battaglia anche gruppi di lanciatori posizionati sui balconi delle case (fenomeno oggi meno frequente di un tempo) e gruppi a piedi di irregolari, mal tollerati dagli organizzatori

Lunedì grasso

Al mattino, il Generale e lo Stato Maggiore, accompagnati dalla Banda dei Pifferai e Tamburini, si recano a piedi in piazza Gioberti. Qui l’ultima sposa dell’anno, al braccio del Generale, e lo sposo affiancato al Sostituto Gran Cancelliere, vanno nel sito destinato all’innalzamento dello scarlo. Lo sposo riceve il piccone da uno degli Aiutanti di campo, da un colpo nel terreno, mentre la sposa da un colpo col badile passatole dall’altro Aiutante.

Mentre si compie la zappata, il Generale recita la frase di rito: “Ciamö testimönianssa che n’tla Parochia d’San Murisi l’è piantase al pich a l’üso antich”. Il Sostituito Gran Generale legge quindi il verbale, che viene fatto firmare dagli sposi e dal Generale. La cerimonia viene successivamente ripetuta nelle altre parrocchie (San Pietro e Donato in piazza Castello, San Salvatore in piazza del Dondolino, Sant’Ulderico in piazza di Città, San Grato in Borghetto).

Nel pomeriggio si svolge nuovamente la battaglia delle arance, a cui assistono i personaggi del Carnevale.

Martedì grasso

Nel primo pomeriggio si ricompone la Marcia che raggiunge il Municipio per la premiazione delle squadre degli aranceri a piedi e dei carri.

Alla sera il Generale, lo Stato Maggiore, gli Abbà col lanternino, tutti a cavallo, partono dal Municipio e si recano, accompagnati dalla Banda dei Pifferai e Tamburini, nelle piazze per l’abbruciamento degli scarli, iniziando da piazza Gioberti. Qui l’Abbà anziano della Parrocchia, riceve una fiaccola dall’Aiutante di Campo e, accesala con la fiamma del lanternino, appicca il fuoco alla base dello scarlo.

Il corteo di reca nelle altre Parrocchie dove si svolge la stessa cerimonia. In piazza del Municipio assiste al rituale la Mugnaia, che tiene levata la spada durante l’abbruciamento; quindi lancia alla folla festante i garofani. Terminata la cerimonia, mentre la Marcia prosegue il suo giro, la Mugnaia risale in Municipio per partecipare al ricevimento di gala offerto dal sindaco.

Ultimato l’abbruciamento dello scarlo in Borghetto, la Banda dei Pifferai e Tamburini esegue la marcia funebre, seguita dal Generale e dallo Stato Maggiore, che avanzano a piedi trascinando la spada e conducendo il cavallo al morso. All’altezza della Porta di Bando la Marcia si arresta; i componenti della banda ricevono il soldo dal Generale e si congedano con la frase rituale “Arvëdse a giobia a n’ bot”.

Il Generale e lo Stato Maggiore, cantando l’inno del Carnevale, raggiungono in Municipio la Mugnaia. Nel salone d’onore lo Stato Maggiore si schiera e viene passato in rassegna dal Generale, che appunta aul petto degli aiutanti di Campo le insegne della Campagna. Quindi il Generale e lo Stato Maggiore depongono i simboli del potere e viene letto il verbale di chiusura del Carnevale.

Mercoledì delle Ceneri

Il Generale, la Mugnaia e gli altri personaggi del Carnevale, tutti in borghese, vengono ricevuti, assieme alle autorità cittadine e al Vescovo, dal Bano della Croazia, partecipando alla distribuzione di polenta e merluzzo.

Fagiolate benefiche

Nei giorni di carnevale si tengono tradizionalmente nella città diverse fagiolate, che iniziano con la questua (con cui oggi vengono per lo più raccolti contributi in denaro). “Durante la cottura dei ‘faseui grass’, nella notte, le fagiolate sono visitate da personaggi del mondo del Carnevale di Ivrea, che chiedono assaggi del prelibato cibo, accompagnato da un bicchiere di vino. È diventata tradizione la visita del sabato sera antecedente la distribuzione da parte del Generale, dello Stato Maggiore, dei Pifferi e Tamburi, degli Abbà con i lanternini accesi, del sindaco di Ivrea, del presidente, segretario generale e consiglieri del Consorzio del Carnevale. […] La distribuzione dei fagioli, nelle fagiolate eporediesi, avviene dopo la benedizione del vescovo (o del parroco) alla presenza del Generale con lo Stato Maggiore, dei Pifferi e Tamburi, e della Mugnaia (per le fagiolate di Domenica grassa), del sindaco e del presidente del Consorzio del Carnevale” (Ramella, 1996, p. 219).

Le fagiolate che si svolgono attualmente nella città eporediese sono le seguenti:

- Castellazzo: attestata nel 1878 (cfr. Ramella, 1996, p. 220), si tiene in piazza Maretta, l’ultima domenica di Carnevale;

- Bellavista, Sacca, Canton Vesco, Sacro Cuore: dal 1977, presso il circolo Endas in viale Kennedy, la terz’ultima domenica di Carnevale;

- San Lorenzo: dal 1967, presso l’ex-polveriera, l’ultima domenica di Carnevale;

- San Giovanni: dal 1984, in piazza Boves, la terz’ultima domenica di Carnevale;

- Cuj dij Vigne: dal 1977, presso il bar di via Lago San Michele, a penultima domenica di Carnevale

- San Pietro Martire: dal 1973, la penultima domenica di Carnevale;

- Cuj d’via Palma: dal 1966, presso il bar di via IV Martiri, il Giovedì grasso;

- Torre Balfredo: tradizionalmente organizzata dai coscritti, in via Borghetto, la penultima domenica di Carnevale;

- San Bernardo: organizzata dai coscritti, in piazza della Chiesa, l’ultima domenica di Carnevale;

- Montenavale: in via Montenavale, la penultima domenica di Carnevale;

- Dora Baltea: in via Dora Baltea, l’ultima domenica di Carnevale.

I personaggi

- Mugnaia: introdotta nel 1858, è il personaggio più importante del Carnevale, simbolo della libertà conquistata dal popolo in rivolta contro il tiranno feudale.

Secondo la leggenda, all'epoca del marchese Raineri di Biandrate, la giovane popolana e novella sposa Violetta, si oppose con coraggio al tiranno che, oltre a vessare il popolo con tasse e maltrattamenti, aveva imposto alle giovani spose lo ‘jus primae noctis’. Salita al castello la sera delle nozze, questa giovane giurò al marito Toniotto che non avrebbe accettato un simile ricatto. Estratto improvvisamente un pugnale dalle vesti, mozzò la testa del tiranno e la mostrò al popolo intero dagli spalti del castello. Fu il segno della rivolta. Il maniero venne preso e incendiato e il popolo giurò che in quel luogo non si sarebbe mai più costruito nulla.

Ambientata nell'alto Medioevo, questa leggenda, come tutte, ha un fondo di storia: a quell’epoca, infatti, nella Dora Baltea vi erano numerosi mulini natanti e la rivolta eporediese potrebbe essere stata causata dall'ennesima tassa sul macinato.

La Mugnaia può essere scelta una sola volta e deve essere sposata. Indossa un abito bianco.

- Mugnaio: è lo sposo della Mugnaia e nei giorni del Carnevale deve sempre portare il berretto frigio.

- Generale: è il comandante dello Stato Maggiore. Venne isitituito all’inizio dell’Ottocento, durante l’occupazione napoleonica, dalle autorità preoccupate per l’ordine pubblico durante il Carnevale. Entra in carica il 6 gennaio di ogni anno quando riceve, dall’interprete dell’edizione precedente, la feluca e la sciabola. Il Giovedì grasso ottiene dal sindaco la fascia di primo cittadino insieme agli oneri (oggi ovviamente simbolici) del controllo dell’ordine pubblico.

Indossa la divisa dell’esercito napoleonico ed è rieleggibile solo ad insindacabile giudizio degli organizzatori.

- Stato Maggiore: è formato da ufficiali, in divisa dell’epoca napoleonica. Tra i componenti vengono scelti gli Aiutanti di Campo e le Vivandiere.

- Aiutanti di campo: sono gli ufficiali superiori; due, che coadiuvano il Generale nelle sue funzioni di comando, vengono scelti tra gli ufficiali che abbiano partecipato ad almeno otto campagne e che abbiano ricoperto due incarichi nell’ambito dello Stato Maggiore; decadono al termine di ogni campagna e possono essere rinominati complessivamente per non più di cinque anni. Superato tale termine, sono congedati dal Corpo e assegnati alla riserva. Il terzo Aiutante di Campo, addetto alla Mugnaia, può anche essere scelto al di fuori dello Stato Maggiore e in tal caso decade alla fine della campagna e non può essere rieletto (se non ha maturato i requisiti previsti per gli altri due aiutanti).

- Vivandiere: rappresentano i servizi di sussistenza, storicamente affidati all’elemento femminile in seno ai corpi militari. Restano in carica per non più di due anni consecutivi, subentrando ogni anno una nuova coppia a quella che ha compiuto il biennio.

- Gran Cancelliere: è di diritto il decano dei notai cittadini. Il suo compito è quello di conservare presso la propria abitazione i libri dei processi verbali del Carnevale, vigilare sulla loro stesura, impartendo le opportune istruzioni al suo Sostituto.

- Sostituto Gran Cancelliere: agli inizi dell’Ottocento, quando la manifestazione divenne unica, si volle che ogni avvenimento ed ogni cerimonia carnevalesca fosse minuziosamente annotato in un apposito libro, dal decano dei notai della città, nominato Gran Cancelliere. Poiché i notai solitamente erano molto impegnati e scarsamente disponibili a seguire le varie fasi della manifestazioni, venne nominato un Sostituto Gran Cancelliere.

Questi è sempre presente, a fianco del Generale e dello Stato Maggiore, ad ogni atto ufficiale per poterne dare precisa testimonianza. Indossa un abito di foggia settecentesca, in velluto nero, parrucca bianca con codino sotto il tricorno, bianchi gilet e camicia con jabot e polsi in pizzo, calzoni al ginocchio su calze bianche.

- Podestà: rappresenta storicamente il potere civico, amministrativo e giudiziario. È rieleggibile solo a insindacabile giudizio degli organizzatori.

- Abbà: sono dieci bambini, in ricchi costumi rinascimentali, rappresentano i priori delle cinque parrocchie di Ivrea: San Grato, San Maurizio, Sant'Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore.

Nel Settecento l'Abbà era a capo della Badia, un'associazione di giovani che organizzava feste, e portava come insegna un pane conficcato su di una picca, oggi sostituito da uno spadino con un'arancia sulla punta, a simboleggiare la testa mozzata del tiranno.

- Credendari: impersonano i membri della Credenza, l’antico Consiglio comunale eporediese.

- Consoli: rappresentano le antiche magistrature comunali.

- Bano della Croazia: è il signore del Borghetto ed è elettoa vita dai componenti del Comitato della Croazia.

- Pifferi e Tamburi: la banda ha radici storiche risalenti al tempo di Emanuele Filiberto, quando secondo la tradizione, nel castello delle quattro torri, risiedeva stabilmente una banda di pifferi e tamburi al servizio dei nobili eporediesi. Oggi la banda è diretta dal primo piffero che detta gli attacchi a e da un tamburo maggiore che dà il ritmo.

L’uniforme del gruppo è storica e comprende il berretto frigio, la giubba rossa con collo e risvolti dei polsi verdi, calzoni verdi con banda rossa. Gli strumenti sono i piccoli pifferi, i tamburi e la grancassa. Le suonate sono in tutto trentadue, tra cui cinque “Diane”, una “Generala”, e “L’alzata da tavola”, che segna la chiusura dei pranzi ufficiali ed è composta dalle cinque marce dei rioni della città suonate tutte di seguito.

- Damigelle: sono due, di età compresa fra 7 e 14 anni vestono un abito bianco di stile ottocentesco.

- Paggi: sono due, di età non superiore a 25 anni, indossano un abito cavalleresco medievale.

- Scorta d’onore della Mugnaia: di recente istituzione, ha sostituito gli Armigeri come scorta di Violetta nelle uscite ufficiali. La divisa indossata dal drappello, ufficialmente denominato Gruppo storico “Reggimento Primo Tricolore”, è quella del primo Esercito Italico, ai tempi della Repubblica Cisalpina, con berretto nero fasciato in rosso, giubba e calzoni verdi, camicia rossa e scarpe coperte da ghette bianche.